Mieterstrom / gemeinschatliche Gebäudeversorgung

Der Unterschied zwischen Mieterstrom und der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung

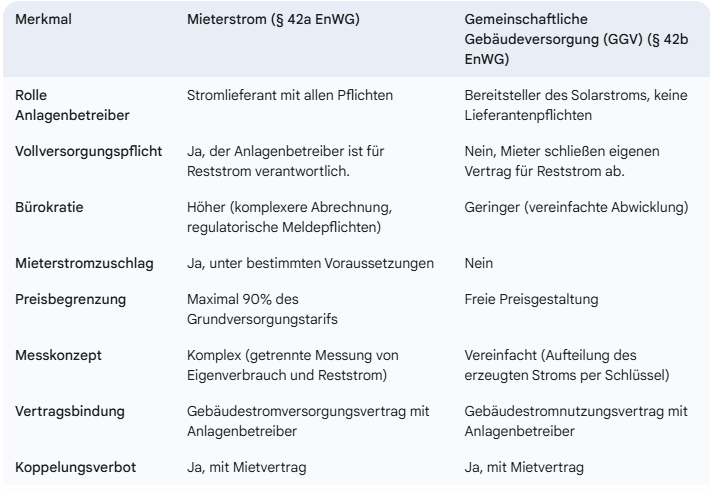

Der Unterschied zwischen Mieterstrom und der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung (GGV) in Deutschland liegt primär in den Regulierungen, bürokratischen Anforderungen und den Pflichten des Anlagenbetreibers. Beide Modelle ermöglichen es, Solarstrom (oder Strom aus anderen erneuerbaren Energien) direkt an die Bewohner eines Gebäudes zu liefern, anstatt ihn vollständig ins öffentliche Netz einzuspeisen. Das Ziel beider Modelle ist es, den Eigenverbrauch zu erhöhen und die lokale Energiewende zu fördern.

Hier sind die wesentlichen Unterschiede im Detail:

Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (GGV) (§ 42b EnWG)

Die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung ist ein neueres Modell, das mit dem Solarpaket 1 im Mai 2024 eingeführt wurde, um die bürokratischen Hürden des Mieterstroms zu reduzieren.

Charakteristika der GGV:

- Rolle des Anlagenbetreibers: Der Anlagenbetreiber tritt nicht als Stromlieferant im klassischen Sinne auf. Er stellt lediglich den vor Ort erzeugten Solarstrom zur Verfügung.

- Keine Vollversorgungspflicht: Der Anlagenbetreiber ist nicht für die Lieferung des Reststroms verantwortlich. Die Mieter schließen weiterhin ihre eigenen Stromlieferverträge mit einem Energieversorger ihrer Wahl für den gesamten Strombedarf ab. Der PV-Strom vom Dach wird dann einfach als "Abzug" auf der Stromrechnung des Mieters verrechnet oder separat abgerechnet.

- Reduzierte Pflichten: Die bürokratischen Pflichten für den Anlagenbetreiber sind deutlich geringer, da er nicht die Rolle eines Vollstromlieferanten einnimmt.

- Vereinfachtes Messkonzept: Das Messkonzept ist vereinfacht, da es lediglich darum geht, den Anteil des selbst erzeugten Stroms zu erfassen, der von den Mietern genutzt wird. Die Aufteilung kann statisch (fester Prozentsatz) oder dynamisch (abhängig vom Verbrauch) erfolgen.

- Kein Mieterstromzuschlag: Im Gegensatz zum Mieterstrommodell gibt es für die GGV keinen zusätzlichen Mieterstromzuschlag. Lediglich die Einspeisevergütung für überschüssigen Strom, der ins öffentliche Netz eingespeist wird, wird gezahlt.

- Preisgestaltung: Der Preis für den bereitgestellten Solarstrom ist frei verhandelbar und unterliegt keiner Deckelung.

- Vertragsgestaltung: Die Mieter schließen einen "Gebäudestromnutzungsvertrag" mit dem Anlagenbetreiber. Auch hier besteht das Recht auf freie Wahl des Stromlieferanten für den Reststrom.

Mieterstrom (§ 42a EnWG und EEG)

Das Mieterstrommodell existiert schon länger und ist im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geregelt.

Charakteristika des Mieterstroms:

- Rolle des Anlagenbetreibers: Der Anlagenbetreiber (oft der Vermieter oder ein Dienstleister) tritt als Stromlieferant für die Mieter auf. Das bedeutet, er übernimmt alle Pflichten eines Energieversorgers:

- Vollversorgungspflicht: Er muss sicherstellen, dass die Mieter jederzeit vollständig mit Strom versorgt werden. Das umfasst nicht nur den Solarstrom vom Dach, sondern auch den zusätzlich benötigten Strom aus dem öffentlichen Netz (sog. Reststrom).

- Abrechnung und Kundenservice: Er ist für die vollständige Abrechnung des Stroms, den Kundenservice und alle regulatorischen Meldepflichten verantwortlich.

- Messkonzept: Es sind komplexe Messkonzepte erforderlich, um den direkt verbrauchten Solarstrom und den Reststrom getrennt zu erfassen.

- Stromkennzeichnung: Der gelieferte Strom muss transparent gekennzeichnet werden.

- Mieterstromzuschlag: Für Mieterstromanlagen unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. PV-Anlage auf dem Dach eines Wohngebäudes, Lieferung ohne Durchleitung durch das öffentliche Netz) gibt es einen Mieterstromzuschlag nach dem EEG. Dieser Zuschlag soll den Mehraufwand für den Anlagenbetreiber ausgleichen und die Wirtschaftlichkeit des Modells verbessern.

- Preisbegrenzung: Der Preis für den Mieterstrom darf in der Regel 90% des örtlichen Grundversorgungstarifs nicht überschreiten.

- Vertragsgestaltung: Die Mieter schließen einen Gebäudestromversorgungsvertrag mit dem Anlagenbetreiber ab. Ein Koppelungsverbot mit dem Mietvertrag besteht (d.h., der Strombezug darf nicht an den Mietvertrag gekoppelt sein, der Mieter muss frei wählen können).

Fazit:

Die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung wurde geschaffen, um die Umsetzung der dezentralen Stromversorgung in Mehrparteiengebäuden zu vereinfachen und bürokratische Hürden abzubauen, insbesondere für Vermieter, die nicht als Stromlieferant auftreten möchten. Dafür entfällt der Mieterstromzuschlag.

Das Mieterstrommodell bleibt attraktiv für Betreiber, die bereit sind, die Rolle eines Stromlieferanten zu übernehmen und dafür vom Mieterstromzuschlag profitieren möchten.

Welches Modell sinnvoller ist, hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes, der Anlagengröße, den finanziellen Zielen des Anlagenbetreibers und dessen Bereitschaft ab, die damit verbundenen Pflichten zu übernehmen.